Практически все книги, включенные в программу по литературе для старших классов, писались взрослыми людьми для взрослых людей. Поэтому (а не из-за удаленности во времени) их обычно не любят и не понимают школьники. А взрослые, начав перечитывать (или читая впервые), открывают для себя много интересного. Для этих взрослых сайт «Гильдии словесников» и пишет об авторах и произведениях из школьной программы, — но пишет по-взрослому. Вот, например, что можно «вычитать» из рассказов Чехова.

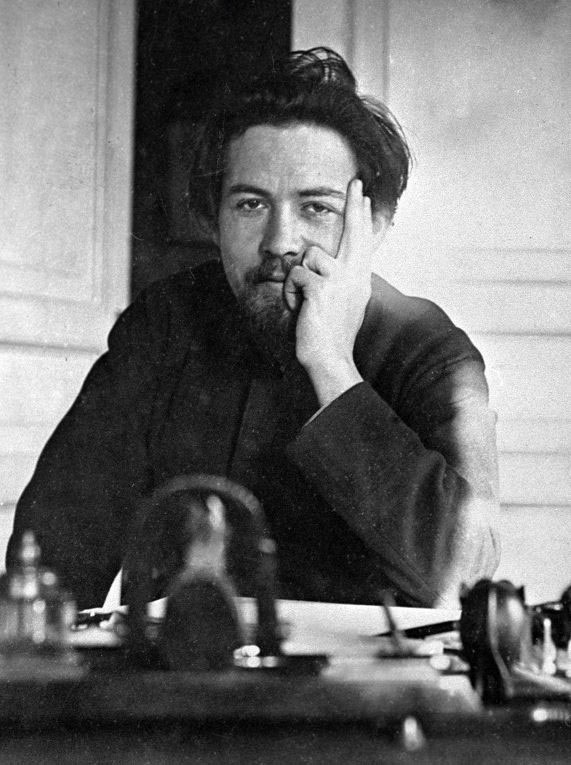

Чехов родился, когда Толстой уже подступал к «Войне и миру». После смерти Чехова Толстой проживет еще 6 лет. Вся сорокачетырехлетняя жизнь Чехова уложилась внутрь жизни Толстого так, что по краям еще осталось в сумме почти столько же. Да и вообще он пришел в литературу, когда, казалось, всё уже было написано и мощный лес великих давно шумел всеми своими кронами.

И тем не менее Чехову удалось войти в высшую лигу, и если кого и знают из наших писателей в мире, то кроме Достоевского и Толстого — как раз его, Чехова. И вовсе не лишена основания шутка, что в любом большом городе мира точно есть две вещи: ресторан Макдоналдс и пьеса Чехова в местном театре.

Диагноз доктора Чехова

Почему так получилось? Чехову удалось сказать в литературе нечто новое и сделать это так, как никто до него не делал. Например, он открыл силу, которая в реальной, обыкновенной, невыдуманной жизни воздействует на человека мощнее всего и которую он из-за устройства собственной оптики почти не различает.

Кидаясь на ветряные мельницы всех сортов, вступая во всевозможные конфликты с разными противниками, человек главного противника — не видит. А доктор Чехов — видит, слышит сквозь свой стетоскоп, выстукивает пальцами в подбрюшье, ловит его нитевидный пульс.

Сила эта — бессобытийно текущее время, ничем особенным не заполненное, часы, дни, недели, в которые ничего не происходит, а то, что происходит, за «что-то» считать не хочется. Пустота. Встали, поели, поболтали о том о сем, сходили на работу, чаю попили, позевали, опять поболтали, опять поели, спать легли...

«В жизни не каждую минуту стреляются, вешаются, объясняются в любви. И не каждую минуту говорят умные вещи... больше едят, пьют, волочатся, говорят глупости... Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье, и разбиваются их жизни».

Люди обедают, а в это время идет время — и меняет человека, незаметно, исподволь, без особых предупреждений и сигналов. А потом человек вдруг смотрит в зеркало или просто, кажется, ни с того ни с сего начинает оглядываться вокруг — и не узнает ни себя, ни своей жизни...

Один из школьников остроумно сформулировал основной вопрос чеховского героя следующим образом: «Как получилось так, что всё получилось не так?». Этот вопрос в той или иной форме задают себе персонажи разных рассказов и пьес Чехова. И не могут дать на него ответа.

Куда уходит жизнь, когда жизнь состоялась

Действительно, в начале жизни мы чертим планы и пишем программы. Жизнь представляется нам этакой манящей системой мерцающих впереди развилок. Куда пойти учиться? Сюда, сюда, а может, сюда? За кого выйти замуж? О, сколько здесь неопределенности — и сколько возможностей! Где я буду работать? Все работы хороши, выбирай на вкус! А жить где? А еще когда-то появятся дети... И внуки... Всё это еще впереди, всё это можно складывать, как кубики, множеством разных способов. И всё это зависит от меня.

А потом ты потихонечку эти развилки проезжаешь. И вот уже закончен этот конкретный вуз, и вот уже она, эта вот спутница жизни, рядом — и с белой ручки не стряхнешь. И дети, и работа, и место проживания, и всё-всё определилось — а счастья как-то не ощущается, какое-то не такое оно, как думалось. Наоборот, есть чувство выгорания, усталости, загнанности в рамки, в колею, и совсем не в ту, о которой мечталось когда-то.

«Где я, боже мой?! Меня окружает пошлость и пошлость. Скучные, ничтожные люди, горшочки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины... Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума!» Вот типичный монолог чеховского героя, очень туманный для школьников и узнаваемый в каждой ноте человеком средних лет.

Кто виноват, что все пошло не так?

А ведь этот герой, учитель словесности Никитин, так хотел войти в манящий его круг семьи Шелестовых. Повзрослеть, жениться, завести обстановку. Вообще-то он герой открытого пространства и разомкнутого пути — неслучайно во время урока он то и дело смотрит в окно, а там — «прозрачное голубое небо, птицы, а далеко-далеко, за зелеными садами и домами, просторная, бесконечная даль с синеющими рощами, с дымкой от бегущего поезда» — и многоточие...

Учитель словесности

Но это стремление к движению идет из не осознанной им самим части себя; в собственной своей жизни он не может различить приметы закольцованности, пробуксовки, повторения: одни и те же фразы говорит отец его невесты, одни и те же звуки издают собаки и голуби... одним и тем же предложением начинается и заканчивается первая часть рассказа.

А вот как герой объясняется в любви: «как-то так вышло, что сам он очутился в углу между шкапом и стеной», да еще под лестницей, да еще в комнате, которая называется «маленькой» — он затиснут в угол, в узкое, замкнутое пространство, которое скоро начнет его томить. Жизнь превратится не просто в накатанную колею — в хождение по тесному кругу, из которого не вырваться.

Может быть, всё дело в его жене? Именно на нее он смотрит с отвращением всего лишь через год после свадьбы: «Тяжелая злоба, точно холодный молоток, повернулась в его душе, и ему захотелось сказать Мане что-нибудь грубое и даже вскочить и ударить ее». Да, наверное, это она виновата, она окружила его пошлостью, горшочками со сметаной — и сама округлилась, пополнела, раздобрела.

Но вот соседний рассказ, хрестоматийный «Ионыч» — там герой не женился, ему отказали. Он спасен? Нет, незаметное, но от этого не менее страшное, чем у Кафки, превращение все равно произошло: молодой и легкий на подъем, поющий романсы Старцев «пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову... кажется, что едет не человек, а языческий бог».

А застывшие, зациклившиеся в своем замкнутом кругу Туркины (опять семья, опять одни и те же фразы и каламбуры, постоянное чтение романов вслух, музыка) выглядят на фоне изменившегося Ионыча даже симпатичными.

Значит, дело не в женился — не женился. Не в работал — не работал. Не в интеллектуал — не интеллектуал (вспомним гробовщика Бронзу из «Скрипки Ротшильда»: далеко не только интеллигентов — учителей и врачей — изображает Чехов).

Дело не в месте проживания (Гуров из «Дамы с собачкой» — москвич, действие «Ионыча» происходит в губернском городе, «Палаты № 6» — в уездном, а «Крыжовника» — и вовсе в поместье). Дело не в том, знаешь ты, как жить, или нет, имеешь ли идеалы и высокие убеждения или повторяешь общие места. Дело в чем-то совсем другом. И кто виноват — неясно. И что делать — пойди разберись.

Дама с собачкой

Уводить ли замужних женщин ради блеска в глазах

Однажды мы снимали дачу у деревенского учителя истории. Он очень любил фотографии, они были развешаны по всем стенам дома — хозяин и его бесчисленные родственники. Меня поразили два снимка, висящие рядом: его племянник в день тридцатилетия — и ровно через десять лет. Слева и справа — почти одно лицо, но что-то изменилось, как будто потухло, выключилось в глазах. Молодая, искрящаяся наэлектризованность на левой фотографии — и какая-то запыленность, усталость, покорность и безразличие на фотографии справа.

Как бы невзначай спросил у хозяина, не случилось ли чего с его племянником в промежутке — нет, ничего. Он просто жил. А вокруг шло время, час за часом, день за днем. Не произошло ровным счетом ничего такого, от чего стоило бы вести отсчет потухшему взгляду. И всё всё равно произошло.

А что же делать, если ты понимаешь, что быть таким, как на правом снимке, не хочешь ни за что? Откуда ждать врага? И когда? И как не промахнуться в самый ответственный момент? Никак — отвечает Чехов. Потому что и момента этого не существует. Есть целая череда похожих друг на друга, одинаковых моментов. Враг не выпрыгнет ниоткуда. Враг, прыжок, борьба — это все придуманные человеком события, элементы литературных сюжетов, но не жизни.

И снова — но что же делать? Не знаю — отвечает Чехов. Поэтому так часто финалы чеховских рассказов открыты, повисают на вопросах, как, например, в «Даме с собачкой»: «Как освободиться от этих невыносимых пут? — Как? Как? — спрашивал он, хватая себя за голову. — Как? И казалось, что еще немного — и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается». Закончить рассказ на слове «начинается» — ничего себе финал!

Или вот еще как: «Пока Алехин рассказывал, дождь перестал и выглянуло солнце. Буркин и Иван Иванович вышли на балкон; отсюда был прекрасный вид на сад и на плес, который теперь на солнце блестел, как зеркало». Герои выходят на балкон... Это что, ответ? Только что они услышали историю о несложившейся любви к замужней женщине. Алехин раскаивается, что сдерживал себя долгие годы, не признавался любимой в своем чувстве, не увел ее в свой мир.

Не увел — плохо, но читатель подспудно догадывается, что и увел бы — тоже было б не хорошо: замучила бы совесть, чувство вины перед оставленными детьми, брошенным мужем, все вот это «ненужное, мелкое и обманчивое», как кажется сейчас герою. Так погоди, товарищ автор, уводить замужних или нет, если приключилася любовь? Скажи нам, что делать, доктор Чехов? И вместо «да» или «нет» герои выходят на балкон и им открывается широкий пейзаж. Это ответ?

Ответ доктора Чехова

Да, между прочим. Данный по всем законам искусства, которое назревало в чеховское время и которое он предвосхитил — кино. Когда весь экран занят страдающим лицом героя (крупный план), на языке кинематографа это означает, что в страдании лежит весь мир. Но вот камера начинает отъезжать, лицо уменьшается, вокруг возникает интерьер или пейзаж, уже не причастный страданию, отделенный от него. А потом лицо постепенно превращается в точку и растворяется в бескрайнем жизненном пространстве. Мы не сделали ничего, просто начали отодвигать камеру — и увидели, как широка и многообразна жизнь.

Вот возможный рецепт, тоже не окончательный, но действенный — постоянно помнить об этой широте. Размыкать круги. Выбираться из колеи, как только она наметится. Любым зигзагом. Выкидывать фортели — как сам Чехов с Сахалином. Рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать — впрочем, это кажется, уже не Чехов, а опять Толстой...